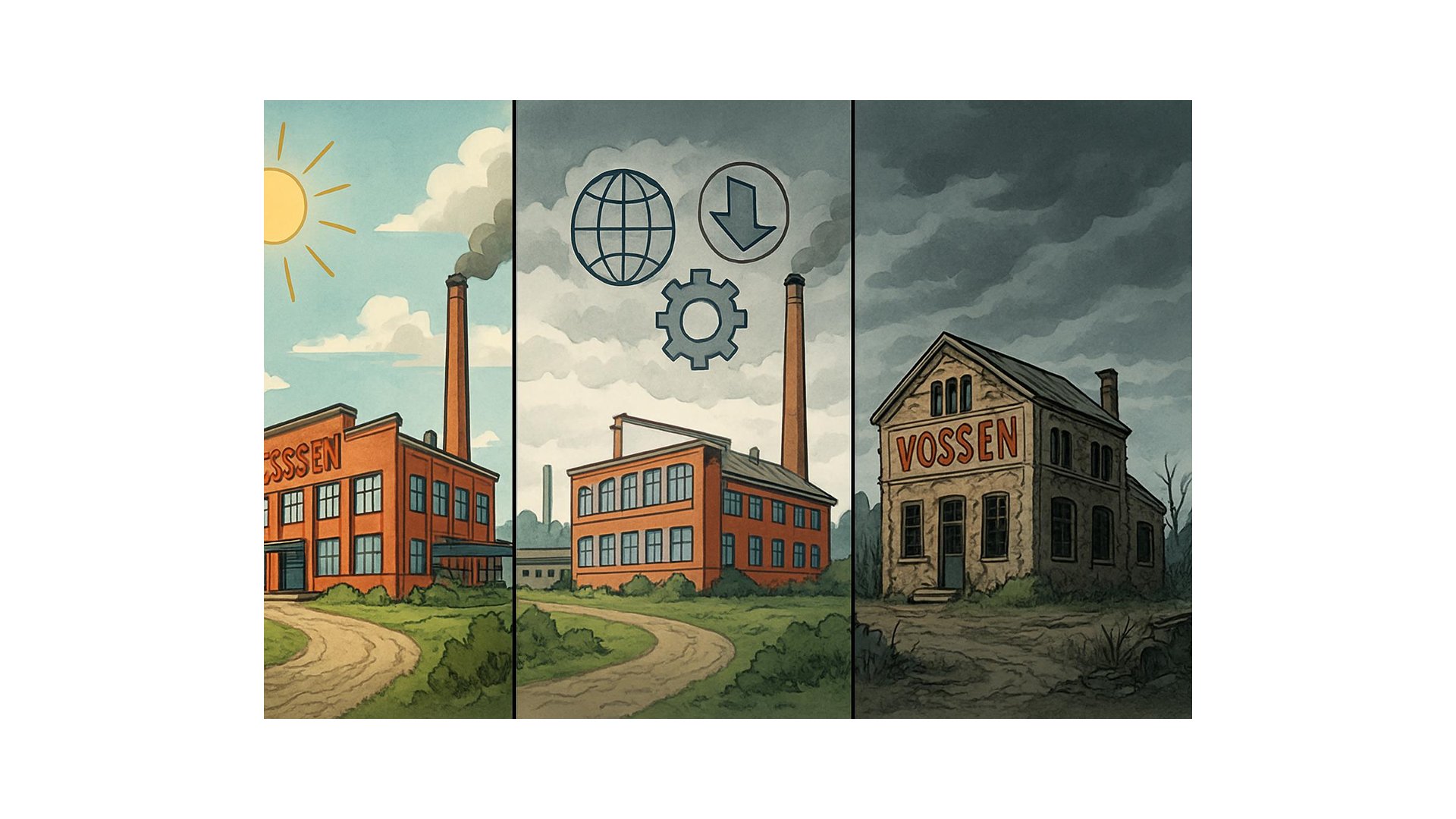

Die Geschichte der Frottierweberei Vossen erzählt vom glanzvollen Aufstieg eines Innovators und seinem tragischen Fall. Was als Vision begann, Luxus für alle zugänglich zu machen, endete in der Insolvenz – ein Lehrstück über die Gefahren verpasster Modernisierung und die Grenzen dynastischen Unternehmertums im Zeitalter der Globalisierung.

Es gibt Unternehmen, deren Geschichte mehr erzählt als nur von Bilanzen und Marktanteilen. Die Frottierweberei Vossen gehört zu jenen Namen, die stellvertretend für eine ganze Epoche deutscher Industriekultur stehen – für den Glauben an Innovation, für regionale Verwurzelung und Familientradition, aber auch für jene strukturelle Überforderung, die viele Mittelständler in den Strudel des globalen Wettbewerbs gerissen hat.

Der Traum vom demokratischen Luxus

Als Burghardt Vossen 1925 in Gütersloh seine Weberei gründete, verfolgte er eine Mission: Frottierwaren sollten kein elitäres Privileg mehr sein, sondern zum selbstverständlichen Begleiter des Alltags werden. Mit Know-how aus England und einem ausgeprägten Gespür für Marktbedürfnisse revolutionierte er eine ganze Produktkategorie. Der alltagstaugliche Haus- und Bademantel aus Frottier war seine Erfindung – ein Produkt, das Komfort mit Funktionalität verband und damit eine Nachfragelücke schloss, von der zuvor kaum jemand gewusst hatte.

Der Erfolg kam schnell und nachhaltig. Vossen expandierte über die deutschen Grenzen hinaus, eröffnete Werke in Jennersdorf im österreichischen Burgenland und wurde zur prägenden Instanz am europäischen Markt. Das Unternehmen wuchs zu einem jener ostwestfälischen Traditionsnamen heran, die das industrielle Profil der Region formten – neben Bertelsmann, Miele oder Gildemeister. Für tausende Familien bedeutete Vossen nicht nur einen Arbeitsplatz, sondern regionale Identität und wirtschaftliche Stabilität.

Der Generationswechsel als Wendepunkt

Mit dem Tod Burghardt Vossens im Jahr 1981 endete eine Ära. Die zweite Generation übernahm das Steuer – und damit begann jene schleichende Erosion, die das Unternehmen innerhalb von anderthalb Jahrzehnten an den Rand des Ruins bringen sollte. Was in der Rückschau wie eine Verkettung unglücklicher Entscheidungen erscheint, war in Wahrheit das Resultat einer fundamentalen strategischen Orientierungslosigkeit.

Die Führung um Norbert Vossen agierte in einer Welt, die sich rasant veränderte, mit Instrumenten und Denkmustern der Vergangenheit. Während die Textilindustrie globalisierte und digitalisierte, blieb Vossen in hierarchischen Strukturen und regionaler Selbstgenügsamkeit verhaftet. Die asiatische Konkurrenz wurde unterschätzt, der Kostendruck falsch eingeschätzt, Investitionen in Innovation und Modernisierung kamen zu spät oder blieben ganz aus.

Besonders verheerend wirkten sich ambitionierte Expansionspläne aus, die mehr von unternehmerischem Optimismus als von nüchterner Kalkulation getragen waren. Die Integration ostdeutscher Firmen nach der Wiedervereinigung, gedacht als patriotische Geste und strategische Chance zugleich, entwickelte sich zum finanziellen Fiasko. Diversifizierungsprojekte verpufften, Übernahmen belasteten die Bilanz, und die wenig agile Unternehmenskultur erwies sich als unfähig, auf die Herausforderungen flexibel zu reagieren.

Der Fall

Ab den 1990er Jahren beschleunigte sich der Niedergang. Was jahrzehntelang als robustes Fundament gegolten hatte, erwies sich nun als brüchiges Gerüst. 1996/97 musste Vossen Insolvenz anmelden – das Ende eines Kapitels deutscher Wirtschaftsgeschichte. Die Werke in Gütersloh wurden geschlossen, hunderte Menschen verloren ihre Arbeit, und mit ihnen verschwand ein Stück regionaler Identität.

Aus der Konkursmasse heraus wurde das Unternehmen zunächst an österreichische Investoren und schließlich vollständig an den Linz-Textil-Konzern verkauft. Die Marke Vossen überlebte, aber nur als Hülle, als Produktname für hochwertige Frottierwaren. Der Hauptsitz liegt heute im Burgenland, die Produktion ebenfalls. Vom einstigen deutschen Traditionsunternehmen blieb wenig mehr als eine Erinnerung – und eine Warnung.

Das Erbe: Zwischen Innovation und Warnung

Die Geschichte Vossens ist kein Einzelfall, aber sie ist paradigmatisch. Sie zeigt, wie schnell aus Stärke Schwäche werden kann, wenn Unternehmen den Wandel nicht rechtzeitig gestalten. Burghardt Vossen bleibt als Innovationspionier und Visionär in Erinnerung – ein Unternehmer, der erkannte, dass Märkte nicht gefunden, sondern geschaffen werden. Seine Nachfolger hingegen stehen für jenen Typus des Erben, der zwar das Erbe antritt, aber nicht die Fähigkeit besitzt, es unter veränderten Bedingungen zu bewahren.

Die Vossen-Krise gilt heute als Lehrstück für die Risiken beim Managementwechsel in Familienunternehmen, insbesondere in Branchen permanenten Strukturwandels. Sie illustriert den Fluch der zweiten Generation, die zu oft zwischen Traditionspflege und Modernisierungsdruck zerrieben wird. Und sie mahnt daran, dass Erfolg in der Vergangenheit keine Garantie für die Zukunft ist – schon gar nicht in einer globalisierten Wirtschaft, die Anpassungsfähigkeit zur Überlebensbedingung erhoben hat.

Was bleibt, ist eine ambivalente Bilanz. Vossen steht beispielhaft für die Chancen und Risiken deutscher Industriekultur zwischen Tradition, Familiengeschichte und globaler Marktlandschaft. Ein Name, der einst für Innovation und Qualität stand, ist heute nur noch Etikett auf einem Handtuch. Die eigentliche Geschichte aber – von Aufstieg, Hybris und Fall – erzählt mehr über die Verwundbarkeit des Mittelstands als jede volkswirtschaftliche Studie es könnte.

Quellen:

Gütersloher Weltunternehmen Vossen meldet vor 25 Jahren Konkurs an