Von Murnau bis Wolfgang Becker, von Bielefeld bis Seattle, von Wanderkinos bis Bertelsmann/UFA, von Kinoleinwänden aus Bad Lippspringe bis zum größten Kinobetreiber Europas: Westfalen hat eine vollständige Film-Industrie aufgebaut – und tut so, als wäre das nie geschehen. Warum eine Region, die vom Regisseur bis zur Leinwand alles hervorgebracht hat, systematisch ihre kulturelle Produktivität verleugnet.

Es gibt Regionen, die ihre Filmgeschichte kultivieren wie einen Staatsschatz. Bayern inszeniert seine Studios als kulturelles Erbe, Berlin reklamiert jeden Regisseur für seine Identität als Medienhauptstadt. Und dann gibt es Westfalen – eine Region, die nicht nur mehr bedeutende Filmemacher hervorgebracht hat, als sich in einem Abend aufzählen lassen, sondern die eine vollständige Film-Industrie aufgebaut hat: von der kreativen Produktion über die technische Infrastruktur bis zur Distribution und Auswertung. Und die diese Tatsache behandelt wie eine peinliche Nebensächlichkeit.

Die Liste der Regisseure ist lang, verstörend lang: Friedrich Murnau, Werner Schröter, Sönke Wortmann, Heinrich Breloer, Wolfgang Becker, Adolf Winkelmann, Dieter Pfaff, Hermine Huntgeburth, Herbert Ballmann, Lutz Hachmeister, Winfried Oelsner, Hansjörg Thurn, Jan-Ole Gerster, Imo Moszkowicz, Franz-Josef Spieker, Hans Rodenberg, Johannes F. Sievert, Hajo Gies, Paul Verhoeven, Victor Schamoni, Ella Bergmann-Michel, Gustav Althoff, Thilo Graf Rothkirch, Otto Lins-Morstadt, Hans Müller, Veith von Fürstenberg. Das ist nicht die Ausbeute einer Nischenkultur. Das ist industrielle Produktivität im Bereich der Kultur.

Aber die Produktivität reicht tiefer. Nach dem Auftreten der ersten Wanderkinos seit Mitte der 1890er Jahre entstanden nach der Jahrhundertwende feste Kinos, deren Zahl, Größe und Ausstattung zu Beginn der 1920er Jahre noch einmal zunahmen. 1935 verfügte die Provinz Westfalen über 24 Kinoplätze pro 1000 Einwohner – nicht weit vom reichsdeutschen Durchschnitt von 27 entfernt. Aus Freckenhorst stammte Heinz Riech, einer der Erneuerer der deutschen Kinolandschaft, der die Schachtelkinos einführte und zum Zeitpunkt seines Todes mit seiner Ufa der größte Kinobetreiber Europas war: 453 Kinos in Deutschland.

Diese Ufa hatte Riech 1971 von Bertelsmann erworben, das 1964 sämtliche Aktien der Universum Film AG gekauft hatte. Bertelsmann, das Gütersloher Medienimperium, hält bis heute die UFA als Produktionsgesellschaft und richtet jährlich die UFA-Filmnächte in Berlin aus. Einer der prominentesten Manager bei Bertelsmann/UFA war Eduard Reuter, der unter anderem Marlene Dietrich betreute – und später als Vorstandsvorsitzender von Daimler-Benz einer der mächtigsten Industriemanager Deutschlands wurde.

Und selbst die Kinoleinwände kamen aus Westfalen. Im Dezember 1923 gründeten Wilhelm Hoffbauer und Peter Grüber in Bad Lippspringe die Mechanische Weberei. Durch das Aufkommen der Kinos und Lichtspielhäuser hatten die beiden Gründer die Idee, mechanisch gewebte, großflächige Leinwände mit patentierter Beschichtung herzustellen. Über viele Jahre war die Mechanische Weberei Europas größter Hersteller von Lichtbildwänden. Bis 2008, als das Unternehmen gelöscht wurde.

Hier schließt sich der Kreis einer vollständigen vertikalen Integration: Von der künstlerischen Produktion über die technische Ausstattung der Kinos, von der Distribution bis zur Kinoauswertung war die gesamte Wertschöpfungskette des Films in Westfalen verankert. Das ist keine kulturelle Randerscheinung. Das ist Industrie.

In Bielefeld residiert die Friedrich Murnau-Gesellschaft. In Marl verleiht das Grimme-Institut jährlich den wichtigsten deutschen Fernsehpreis. Münster zählt zu den Städten mit den anspruchsvollsten Kinobesuchern Deutschlands. Filmfestivals wie das Filmfestival Münster oder das Internationale Frauenfilmfestival Dortmund haben überregionale Bedeutung. Filmclubs in Dortmund, Münster, Paderborn, Bielefeld, Soest. Der Tatort Münster gehört zu den erfolgreichsten der Reihe, daneben die Krimiserie Wilsberg, mittlerweile auch ein Tatort Dortmund.

Das ist nicht die Randerscheinung einer Industrieregion. Das ist eine vollständige Film- und Kinokultur.

Und doch: Diese Produktivität hat kein kulturelles Bewusstsein erzeugt. Es gibt keine westfälische Filmgeschichtsschreibung, die diese Namen und Strukturen systematisch zusammendenken würde. Kein Regionalmuseum, das die Kontinuität dieser Produktion dokumentierte. Keine regionale Selbsterzählung, die Filmkunst als konstitutiv für die eigene Identität begriffe. Auf dem Portal Westfälische Geschichte heißt es bezeichnenderweise: „In Westfalen scheint die Massenkultur keine Besonderheiten entwickelt zu haben.“ Als wäre das, was hier aufgezählt werden kann, normaler Durchschnitt. Als verdiente die Hervorbringung eines Friedrich Murnau, die Etablierung des größten Kinobetreibers Europas, die Existenz eines Bertelsmann/UFA-Imperiums, die Produktion der Kinoleinwände für ganz Deutschland, die Dichte von Festivals und Institutionen keine besondere Erwähnung. Westfalen verhält sich zu seiner Filmgeschichte wie ein Konzern zu seinen Abschreibungen: Man nimmt sie zur Kenntnis, aber man lässt sie nicht an die Substanz.

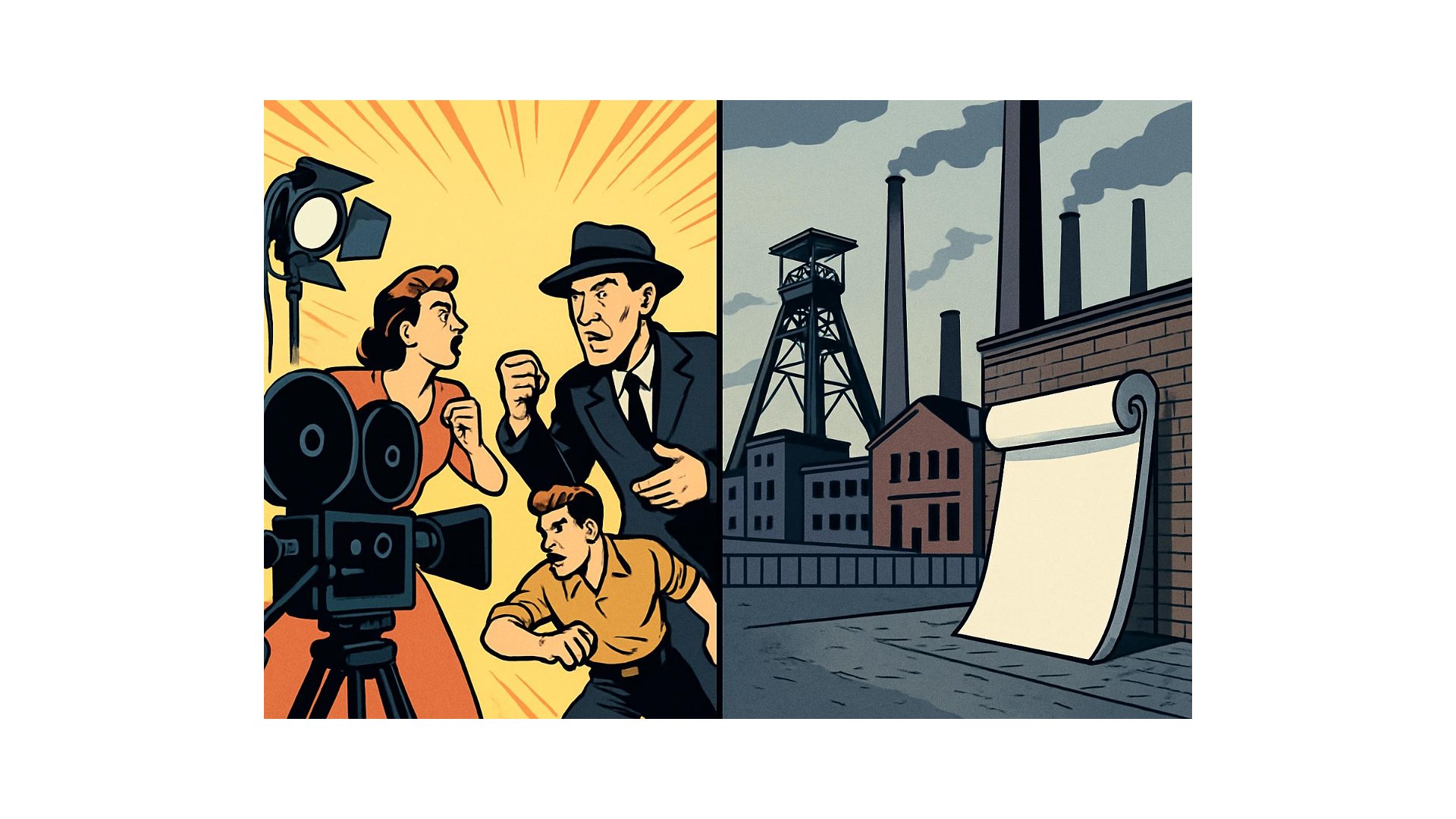

Diese systematische Unsichtbarmachung ist mehr als kulturpolitisches Versagen. Sie verweist auf eine Selbstwahrnehmung, die kulturelle Produktion kategorial als sekundär behandelt. Dabei wäre gerade hier die Parallele offensichtlich: Film zählt zur Massenkultur, die Filmindustrie in Hollywood und anderswo unterliegt in etwa denselben Produktionsprinzipien wie die Automobil- oder Konsumgüterbranche. Für den Konsum wurden eigens große Filmtheater errichtet, eine komplette Infrastruktur aufgebaut. Westfalen hätte allen Grund, Film als das zu begreifen, was es historisch war: industrielle Produktion im Bereich der Kultur. Eine Region, die sich über Kohle, Stahl und Maschinen definierte, hätte die kulturelle Produktion als strukturanalog erkennen können – als Wertschöpfung, die nach ähnlichen Prinzipien der Rationalisierung, Distribution und Massenmarktorientierung funktioniert.

Die Mechanische Weberei in Bad Lippspringe ist in dieser Hinsicht das perfekte Symbol. Hier wurde Film nicht als Kunst betrieben, sondern als Produktionsproblem begriffen: Wie stellt man großflächige Leinwände her, die den technischen Anforderungen der Lichtprojektion genügen? Die Antwort war eine Fabrik, die nach denselben Prinzipien arbeitete wie jeder andere Textilbetrieb auch – nur eben für Kinos. Europas größter Hersteller von Lichtbildwänden. Das ist westfälische Film-Industrie im Wortsinne: nicht die Inszenierung von Kultur, sondern die Lösung eines technischen Problems im Dienst der Massenunterhaltung.

Die Biographie Edzard Reuters ist hier von symptomatischer Bedeutung. Hier ist jemand, der vom Management der UFA zum Vorstandsvorsitz von Daimler-Benz wechselt – eine Karriere, die eigentlich demonstriert, dass Film- und Automobilproduktion strukturell ähnlichen Managementlogiken folgen. Aber diese Verbindung wird in der regionalen Selbstwahrnehmung nicht hergestellt. Reuter wird als Industriemanager erinnert, nicht als Filmmanager. Die Tatsache, dass er Marlene Dietrich betreute, erscheint als biografische Anekdote, nicht als Hinweis auf die strukturelle Verwandtschaft von kultureller und materieller Massenproduktion. Was als Brücke zwischen zwei Welten dienen könnte – Film und Industrie als Varianten rationalisierter Produktion – wird zum Kuriosum.

Aber genau das geschieht systematisch nicht. Stattdessen erscheint kulturelle Arbeit als nachgelagert, als Ornament oder Dienstleistung, nicht als eigenständige Form der Wertschöpfung. Dass ausgerechnet diese Region eine Filmproduktivität von solcher Dichte hervorgebracht hat – in der Hervorbringung von Regisseuren ebenso wie im Aufbau von Infrastrukturen, von der Produktion der Leinwände über die Distribution bis zur Auswertung – passt nicht ins Selbstbild. Also wird es nicht integriert.

Besonders aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang eine Randnotiz in der Materialliste: „TU-Student gründet Produktionsfirma in Seattle“. Hier verdichtet sich das Problem zur Pointe. Die Region bringt Talente hervor, die dann woanders ihre Produktionsbedingungen finden müssen. Nicht, weil in Westfalen keine Infrastruktur existierte – Filmförderung ist vorhanden, Hochschulen bilden aus, Festivals gibt es reichlich, mit Bertelsmann/UFA sitzt einer der größten Medienkonzerne der Welt in der Region, die technische Expertise war historisch vorhanden. Sondern weil die kulturelle Selbstvergessenheit keine Anziehungskraft entwickelt, kein Milieu schafft, in dem sich kulturelle Produktion als selbstverständlich begreifen ließe. Wer Film machen will, geht nach Berlin oder München. Wer Produktionsfirmen gründet, geht nach Seattle. Was bleibt, ist eine Region, die ihre eigene Produktivität exportiert und dann vergisst.

Dabei wäre gerade heute, in einer Zeit, in der Streaming-Dienste wie Netflix den traditionellen Filmstudios massiv zusetzen, in der große Internetkonzerne wie Amazon, Apple, Alibaba und Tencent selbst ins Filmgeschäft einsteigen, die Frage nach regionaler Verortung kultureller Produktion von neuer Brisanz.

Die Kinos – von den Wanderkinos über die festen Häuser und die von Riech eingeführten Schachtelkinos bis zu den heutigen Multiplex-Kinos – haben ihre Funktion als zentrale Distributionsorte verloren. Die Mechanische Weberei in Bad Lippspringe musste 2008 schließen, weil die Digitalisierung der Kinos Leinwände von solcher Qualität überflüssig machte. Mediennutzung hat sich grundlegend gewandelt, wenn auch nicht notwendig der Medienkonsum. In dieser Situation könnte eine Region, die ihre filmische Produktivität als Teil ihrer Identität begriffen hätte, strategische Antworten entwickeln. Westfalen hat die Voraussetzungen dafür – die Regisseure, die Institutionen, die Festivals, mit Bertelsmann/UFA einen der großen Player, sogar die anspruchsvollen Zuschauer. Aber es hat keine Erzählung davon, was das bedeuten könnte.

Dabei ließe sich gerade in der Heterogenität der westfälischen Filmproduktion, in dieser Weigerung zur Selbstinszenierung, eine spezifische Haltung erkennen. Die westfälischen Filmemacher sind keine Theoretiker ihres eigenen Schaffens, keine Kultfiguren, die ihre Biographie zum Mythos stilisieren. Sie arbeiten – mit einer Nüchternheit und Kontinuität, die an jene protestantische Arbeitsmoral erinnert, die der Region oft zugeschrieben wird. Murnau schuf in wenigen Jahren ein filmisches Œuvre von historischer Bedeutung. Breloer produziert seit Jahrzehnten dokumentarische Großformate mit handwerklicher Präzision. Wortmann bewegt sich zwischen Arthouse und Mainstream, ohne je auf Distinktion zu setzen. Diese Haltung – Film als Arbeit, nicht als Selbstausdruck – ist vielleicht die uneingestandene Kontinuität: eine Produktionsmentalität, die kulturelle Arbeit nach den Kriterien materieller Produktion organisiert.

Und auch die Infrastruktur folgt diesem Muster. Heinz Riech baute nicht Kino-Tempel als kulturelle Statements, sondern rationalisierte den Kinobetrieb nach industriellen Prinzipien. Die Schachtelkinos waren Effizienzsteigerung, keine Ästhetisierung. Die Mechanische Weberei in Bad Lippspringe produzierte Leinwände nicht als Kunstobjekte, sondern als Industrieprodukte mit technischer Perfektion. Bertelsmann betreibt Filmproduktion nicht als Kulturförderung, sondern als Geschäftsmodell. Die westfälischen Filmclubs organisieren sich nach dem Muster von Vereinen, nicht von Salons. Selbst die Festivals – so überregional bedeutsam sie sein mögen – inszenieren sich nicht als kulturelle Events, sondern als professionelle Fachveranstaltungen. Was entsteht, ist eine Form kultureller Produktion, die sich selbst nicht als Kultur begreift, sondern als Arbeit.

Aber was als Stärke gelten könnte – eine Entpathetisierung kultureller Produktion, die Wertschöpfung von Selbstinszenierung trennt – wird zur strukturellen Schwäche, wenn die Region nicht mehr produzieren kann, was sie historisch definiert hat. Im Moment des industriellen Niedergangs, wenn Zechen schließen und Stahlwerke zu Museen werden, wenn die materielle Produktion wegbricht oder abwandert, wenn die Mechanische Weberei liquidiert wird und die Schachtelkinos zu Multiplexen werden, rächt sich die kulturelle Selbstvergessenheit. Denn nun zeigt sich: Die Region hat keine Erzählung davon, was sie außer Industrie ist. Sie hat Dutzende bedeutender Filmemacher hervorgebracht, eine der dichtesten Kino-Infrastrukturen Deutschlands aufgebaut, die technischen Voraussetzungen der Filmvorführung produziert, Institutionen von überregionaler Bedeutung etabliert, mit Bertelsmann/UFA einen Medienkonzern von Weltrang beheimatet – und keine Idee davon entwickelt, dass auch das produktiv sein könnte, dass auch das Wertschöpfung ist, dass auch das zu ihrer Identität gehört.

Die Konsequenz ist eine eigentümliche Form struktureller Blindheit. Während andere Regionen um kulturelles Kapital konkurrieren, während Creative Industries als Standortfaktor gelten und Filmförderung als Wirtschaftspolitik begriffen wird, bleibt Westfalen in einer Selbstwahrnehmung gefangen, die Kultur als Kompensation begreift, nicht als Ressource. Es gibt Fördergelder, es gibt Ausbildungsstätten, es gibt Festivals und Preise, es gibt mit Bertelsmann einen Global Player – aber die Region entwickelt kein Selbstbewusstsein als Ort filmischer Produktion. Die Namen auf der Liste werden einzeln gefeiert, die Institutionen einzeln finanziert, Bertelsmann als Wirtschaftsunternehmen behandelt, die Mechanische Weberei vergessen, aber nie als Ausdruck einer regionalen Produktivität zusammengedacht. Was entsteht, ist eine Kulturpolitik ohne kulturelle Identität – Förderung ohne Begriff dessen, was gefördert wird.

Das ist umso paradoxer, als Film ja gerade jene Kunstform ist, die sich am ehesten mit industriellen Kategorien beschreiben lässt. Die Massenkultur, von der das Portal Westfälische Geschichte so abschätzig spricht, wäre für eine Region, die sich über Massenproduktion definiert hat, die natürlichste Form kultureller Selbstbeschreibung. Eduard Reuters Karriere – von der UFA zu Daimler-Benz – hätte als Symbol dafür dienen können, dass beide Bereiche strukturell ähnlich funktionieren. Die Mechanische Weberei in Bad Lippspringe hätte zeigen können, dass Film-Industrie im Wortsinne gemeint ist: nicht Metapher, sondern Produktionsrealität. Aber genau diese Brücke wird nicht geschlagen. Film bleibt Kultur, Kultur bleibt sekundär, und Westfalen bleibt eine Region ohne Begriff ihrer selbst.

Westfalen hat mehr Filmgeschichte geschrieben, als es wahrhaben will. Die Frage ist nicht, ob die Region ihre Filmemacher feiern soll – Gedenkpolitik löst keine Strukturprobleme. Die Frage ist, ob eine Region, die ihre eigene kulturelle Produktivität nicht als Teil ihrer Identität begreifen kann, überhaupt eine Zukunft nach der Industrie hat. Denn am Ende zeigt sich hier ein Muster, das über Film hinausweist: die Unfähigkeit, Wertschöpfung jenseits materieller Produktion zu denken. Eine Engführung, die nicht nur kulturell verheerend ist, sondern auch ökonomisch. Wer nicht sieht, was er produziert, kann es auch nicht reproduzieren. Die unsichtbare Filmprovinz ist das Symptom einer größeren Blindheit – einer Region, die nicht wahrnimmt, was sie ist, wenn sie nicht mehr das ist, was sie war.

Quellen:

Die Geschichte der Mechanischen Weberei in Bad Lippspringe