Von karolingischen Fresken bis zur Goldschmiedekunst des Mittelalters – Westfalen beherbergt Meisterwerke von europäischem Rang, die oft im Schatten prominenterer Kunstzentren stehen. Ein Beitrag über die außergewöhnliche künstlerische Tradition einer unterschätzten Region.

Wer an die großen Kunstlandschaften Deutschlands denkt, dem kommen zunächst Bayern mit seinen Barockkirchen, das Rheinland mit seinen gotischen Kathedralen oder Sachsen mit seinen Renaissance-Residenzen in den Sinn. Westfalen hingegen führt in dieser Aufzählung häufig ein Schattendasein – zu Unrecht, wie ein genauerer Blick auf die künstlerische Hinterlassenschaft dieser Region offenbart. Über die Jahrhunderte hinweg ist hier ein beeindruckendes Ensemble von Kunstwerken entstanden, das in seiner Qualität und historischen Bedeutung durchaus mit den renommierten Kunstzentren Europas konkurrieren kann.

Die Anfänge dieser reichen Tradition reichen bis in die Karolingerzeit zurück. Im Kloster Corvey, jener ehrwürdigen Benediktinerabtei an der Weser, haben sich die ältesten in Westfalen geschaffenen Kunstwerke erhalten: karolingische Wandmalereien, die Zeugnis ablegen von der frühmittelalterlichen Blüte klösterlicher Kultur. Sie markieren den Beginn einer kontinuierlichen künstlerischen Produktion, die sich durch alle Epochen des Mittelalters und der Neuzeit zieht.

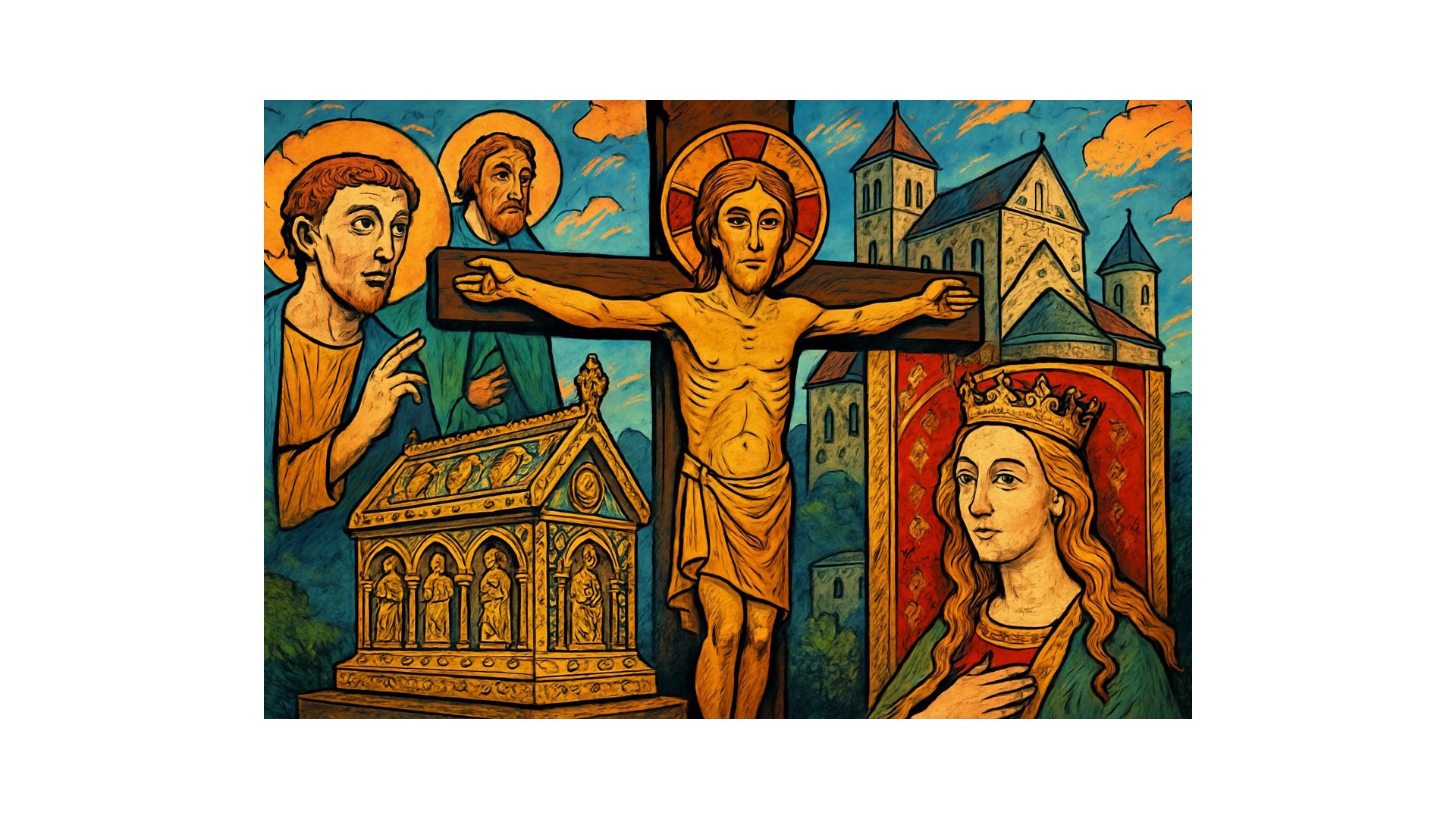

Mit der ottonischen Epoche, jener glanzvollen Periode des 10. und 11. Jahrhunderts, erreichte die westfälische Kunst bereits einen ersten Höhepunkt. Um die Mitte des 11. Jahrhunderts entstand in Paderborn die Imad-Madonna, ein Hauptwerk der ottonischen Bildhauerkunst, das durch seine strenge Formensprache und spirituelle Ausdruckskraft besticht. Zur selben Zeit wurde das Mindener Kreuz geschaffen, das in Fachkreisen als einer der bedeutendsten Kunstschätze der Romanik in Deutschland gilt – ein monumentales Triumphkreuz, das die theologischen und künstlerischen Vorstellungen seiner Zeit in vollendeter Weise verkörpert. Als Pendant hierzu kann das Bockhorster Triumphkreuz gelten, das ebenfalls die hohe Qualität westfälischer Sakralkunst dieser Epoche unter Beweis stellt.

Die Romanik brachte mit dem Soester Antependium aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts ein weiteres Meisterwerk hervor. Dieses Altarretabel ist nicht nur ein herausragendes Beispiel romanischer Tafelmalerei, sondern gilt als das älteste überlieferte Tafelbild des gesamten deutschen Sprachraums – ein Dokument von unschätzbarem kunsthistorischem Wert. Die Stadt Soest sollte sich auch in späteren Jahrhunderten als ein Zentrum künstlerischer Produktion erweisen: Das um 1500 entstandene Westfälische Abendmahl in der Wiesenkirche zeugt von der Kontinuität dieser Tradition bis in die Zeit der Spätgotik.

Das 13. Jahrhundert sah mit dem Beckumer Prudentia-Schrein einen Höhepunkt der Goldschmiedekunst nicht nur Westfalens, sondern weit darüber hinaus. Die technische Virtuosität und künstlerische Raffinesse dieses Reliquienschreins stehen exemplarisch für das hohe handwerkliche Können, das in den Werkstätten der Region gepflegt wurde. In Dortmund schuf Conrad von Soest mit seinem Marienaltar ein Meisterwerk der Spätgotik, das die Entwicklung von der mittelalterlichen zur frühneuzeitlichen Bildsprache eindrucksvoll dokumentiert.

Eine Besonderheit stellt der Cappenberger Barbarossakopf dar, gilt er doch als die erste unabhängige Porträtdarstellung der abendländischen Kunst seit der Karolingerzeit. Dieses bemerkenswerte Bronzewerk markiert einen Wendepunkt in der Geschichte des europäischen Porträts und unterstreicht die innovative Kraft westfälischer Kunstproduktion.

Die Region brachte jedoch nicht nur einzelne Meisterwerke hervor, sondern auch bedeutende Künstlerpersönlichkeiten. Heinrich Brabender schuf Skulpturen, die weit über Westfalen und Norddeutschland verstreut zu finden sind. Hermann tom Ring gelang mit dem Portrait der Familie Rietberg ein Meisterwerk der mittelalterlichen Malerei, das Einblick in die Repräsentationskultur des westfälischen Adels gewährt. In der Druckgraphik wirkten mit Heinrich Aldegrever und Israhel van Meckenem zwei Kupferstecher, deren Werke die Bildwelt der Renaissance weit über die Grenzen Westfalens hinaus verbreiteten.

Bemerkenswert ist zudem, dass zahlreiche aus Westfalen stammende Künstler fern ihrer Heimat zu Ruhm gelangten. Meister Bertram, Hinrik Funhof, Peter Lely, Caspar von Zumbusch und Erhart Küng sind nur einige Namen einer langen Liste von Künstlern, die ihre westfälische Herkunft mit internationalen Karrieren verbanden – ein Beleg dafür, dass die Region nicht nur Kunstwerke hervorbrachte, sondern auch künstlerische Talente formte.

Die hier skizzierten Beispiele bilden freilich nur einen Ausschnitt aus dem reichen Erbe westfälischer Kunst. Wer tiefer in diese faszinierende Materie eindringen möchte, sei auf das Buch „100 Meisterwerke westfälischer Kunst“ verwiesen, das einen umfassenden Überblick über die künstlerische Hinterlassenschaft dieser Region bietet. Es wird deutlich: Westfalen mag im allgemeinen Bewusstsein nicht zu den ersten Adressen deutscher Kunstgeschichte zählen – doch sein künstlerisches Erbe ist von einer Qualität und Vielfalt, die eine weitaus größere Aufmerksamkeit verdient hätte.