Während Deutschland über Digitalisierung redet, baut Westfalen an Robotern – und zwar nicht nur für die Fabrikhalle, sondern auch für behinderte Menschen. Wie eine Region fernab der Schlagzeilen zum heimlichen Zentrum deutscher Robotik wurde und dabei zeigt, dass Innovation mehr ist als nur Technologie – aber auch, dass sie ihren Preis hat.

Es gibt Regionen, die als Innovationszentren gelten, weil sie laut sind. Berlin, München, Hamburg – dort wird über Disruption gesprochen, dort entstehen Start-ups, dort werden Fördermilliarden verteilt. Und dann gibt es Westfalen. Eine Region, die Innovation nicht verkündet, sondern macht.

Wer nach der deutschen Robotik-Landschaft sucht, findet sich überraschend schnell in Ostwestfalen-Lippe, im Sauerland, im Münsterland wieder. Zwischen Bielefeld und Dortmund, zwischen Siegen und Paderborn hat sich eine Infrastruktur entwickelt, die in ihrer Breite und Tiefe einzigartig ist. Nicht als geplantes Cluster, nicht als politisches Prestigeprojekt – sondern als organisch gewachsenes Ökosystem aus Forschung, Mittelstand und Anwendung.

Die TU Dortmund forscht an Rettungsrobotik, die Uni Bielefeld an kognitiven Systemen, die Hochschule Bochum an Mechatronik. Das Fraunhofer IOSB-INA in Lemgo entwickelt industrielle Automation, die Universität Siegen arbeitet an Feldrobotern für die Landwirtschaft. Diese Namen stehen nicht in den Rankings der angesagtesten Tech-Standorte. Aber sie stehen für eine forschungsstarke Realität, die deutschen Ingenieursgeist mit den Anforderungen einer Region verbindet, in der Maschinenbau, Landwirtschaft und Logistik zum wirtschaftlichen Fundament gehören.

Denn Westfalen ist nicht nur Forschungsregion – es ist Anwenderregion. GEA Farm Technologies automatisiert Melksysteme weltweit. SSI Schäfer entwickelt Lagerroboter für die globale Logistik. Beckhoff liefert die Steuerungstechnik, die Maschinen intelligent macht. Daneben existiert eine vitale Mittelstandslandschaft: Trapo, Strothmann, carat robotic, LMD, Kuhre Robotics – Namen, die außerhalb der Branche kaum bekannt sind, aber dort, wo es auf präzise, zuverlässige Automatisierung ankommt, zum Standard gehören.

Was diese Region auszeichnet, ist nicht spektakuläre Einzelleistung, sondern systemische Stärke. Forschungsprojekte wie RoboEarth, bei dem Roboter Wissen untereinander austauschen, oder CogIMon, das adaptives Verhalten erforscht, entstehen nicht im luftleeren Raum. Sie entstehen in enger Verzahnung mit Unternehmen, die wissen, was in der Praxis funktionieren muss. Das Netzwerk ITs OWL verbindet IT-basierte Automation mit Maschinenbau, das Automatisierungs- und Robotik-Center im Westmünsterland bringt KMU, Forschung und Industrie an einen Tisch.

Wie diese Vernetzung konkret funktioniert, zeigt sich in Bocholt. Im neuen Robotic Center der Westfälischen Hochschule treffen sich regelmäßig Unternehmer, Professoren und Studierende – nicht für Powerpoint-Präsentationen, sondern für handfeste Zusammenarbeit. „Das ist hier kein Showroom, sondern ein Reallabor“, sagt Thomas Naber, Dekan des Fachbereichs Maschinenbau, und trifft damit den Kern dessen, was Westfalen anders macht. Hier wird nicht vorgeführt, hier wird entwickelt. Gemeinsam.

Bei „Science meets Business“, dem Netzwerktreffen der Fördergesellschaft Westmünsterland, demonstrieren Studierende, was sie mit regionalen Unternehmen erarbeitet haben: Roboter, die Jenga-Steine aus kreuz und quer liegenden Haufen greifen – eine Aufgabe, die Sensorik, Bildverarbeitung und präzise Steuerung erfordert. Oder Cobots, die nicht nur Kaffee eingießen, sondern auch selbstständig das Werkzeug wechseln, um das Getränk umzurühren. Fahrerlose Transportsysteme, die nicht teuer eingekauft, sondern aus handelsüblichen Staubsauger-Robotern selbst gebaut und ins 5G-Campusnetz eingebunden wurden. Diese Hands-on-Mentalität, kombiniert mit dem Blick in die Unternehmensrealität, ist typisch für die Region.

Was dabei besonders auffällt: Der Fokus verschiebt sich. „Service-Robotik ist inzwischen ein Megatrend mit weitaus höherem Wachstumspotenzial als klassische Industrierobotik“, erklärt Naber. „Das sollten und dürfen wir nicht allein den asiatischen Märkten überlassen.“ Roboter, die Photovoltaikanlagen reinigen, damit sie ihren Wirkungsgrad behalten. Automatische Kellner, die Geschirr transportieren, damit der menschliche Kellner Zeit für den Gast hat. Assistenzsysteme, die entlasten statt ersetzen – das ist die Philosophie, die sich durch die westfälische Robotik-Szene zieht.

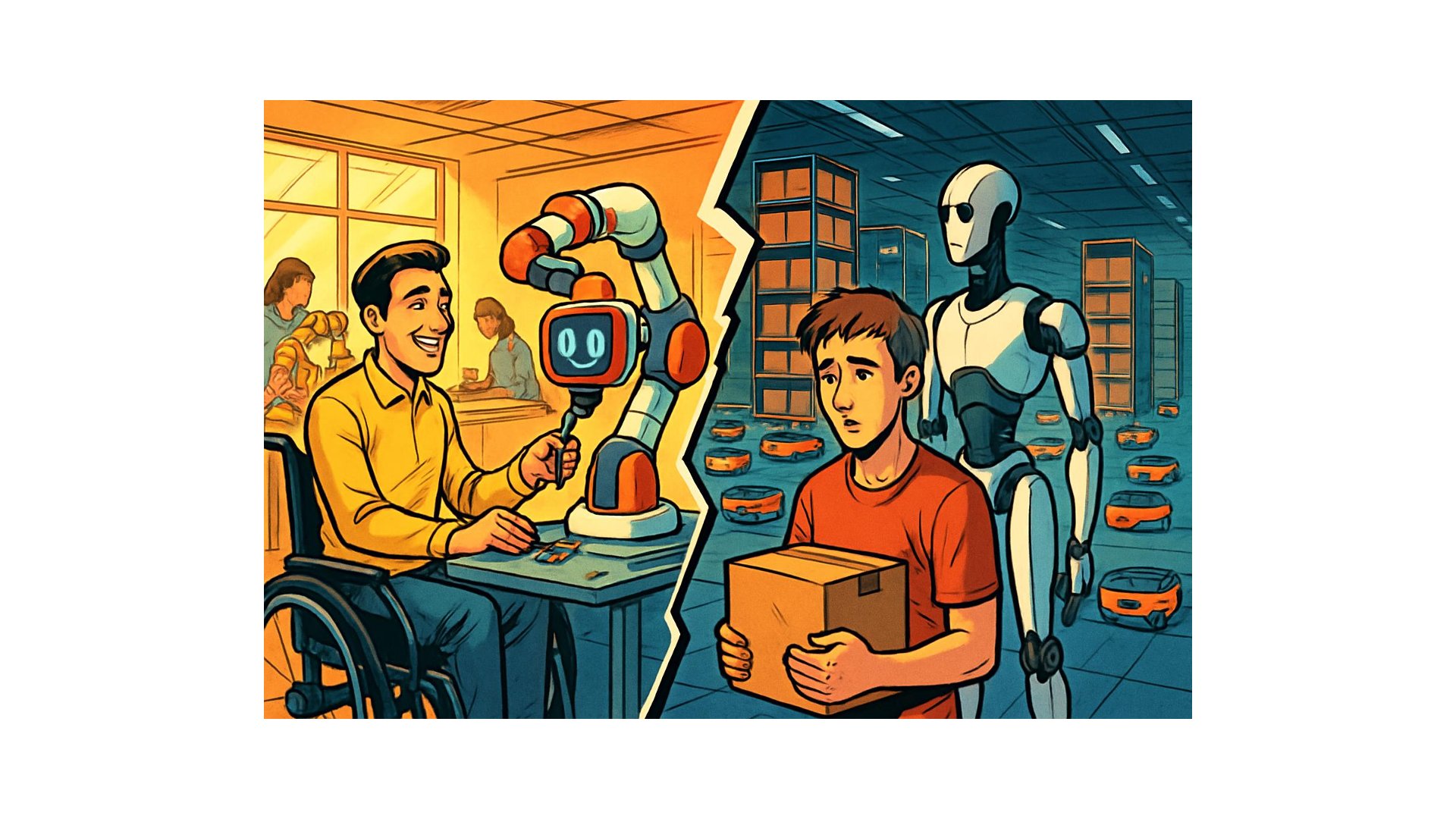

Doch das vielleicht bemerkenswerteste an Westfalens Robotik-Landschaft zeigt sich nicht in der Fabrikhalle, sondern in Iserlohn. Dort haben die Werkstätten der Diakonie Mark-Ruhr etwas getan, was weit über technische Innovation hinausgeht: Sie haben Roboter zu Ermöglichern gemacht. 15 Werkerassistenzsysteme und neun kollaborative Roboter – Cobots wie Ulixes und Sawyer – helfen Menschen mit Behinderungen, Arbeiten zu verrichten, die ihnen vorher verschlossen waren. Nicht, weil die Technologie beeindruckend ist, sondern weil sie sinnvoll eingesetzt wird. Ergonomisch. Inklusiv. Menschenzentriert.

Das ist mehr als ein Sozialprojekt. Es ist eine Antwort auf die Frage, wofür Robotik eigentlich da sein soll. Während anderswo über Jobverluste durch Automatisierung diskutiert wird, zeigen die Iserlohner Werkstätten, dass dieselbe Technologie Jobs erst möglich machen kann – für Menschen, die sonst außen vor blieben. Das Projekt BuFaPro will diese Erfahrungen bundesweit verfügbar machen, als Open-Source-Lösung für soziale Einrichtungen. Westfalen exportiert damit nicht nur Roboter, sondern eine Idee: Technologie als Teilhabeinstrument.

„Es geht immer ums Entlasten, nicht ums Ersetzen“, bringt es Jochen Hunkemöller von Sedico aus Coesfeld auf den Punkt. Dieser Satz, gefallen bei einer Veranstaltung über Service-Roboter in Bocholt, könnte als Motto über einem Teil der westfälischen Robotik-Landschaft stehen. Doch die Realität ist komplexer. Denn während in Iserlohn Roboter Jobs möglich machen und in Bocholt Studierende lernen, wie Mensch und Maschine zusammenarbeiten können, schreibt in Horn-Bad Meinberg ein Unternehmen eine ganz andere Geschichte: Amazon.

Das dortige Logistikzentrum gehört zu den modernsten in Deutschland. Tausende Transportroboter bewegen sich nach dem „Ware-zu-Person“-Prinzip durch die Hallen, entlasten Mitarbeitende von Laufwegen und monotonen Tätigkeiten, sorgen für schnellere Kommissionierung und höhere Arbeitssicherheit. Amazon stellt noch immer viele Menschen ein – aber die Zahl der Arbeitsplätze relativiert sich mit steigendem Automatisierungsgrad. Die nächste Generation ist bereits sichtbar: humanoide Roboter wie „Digit“, die die Lücke zwischen bereits automatisierten und manuellen Prozessschritten schließen. Flexibel einsetzbar, nahtlos in bestehende Infrastrukturen integrierbar, fähig zu Aufgaben, die bisher nur Menschen erledigen konnten.

Das setzt die gesamte westfälische Logistikbranche unter Druck. Unternehmen wie Arvato müssen sich angesichts dieses Innovationstempos neu ausrichten oder riskieren, den Anschluss zu verlieren. Ab 2025 verstärkt sich die Einführung humanoider Roboter, Pilotprojekte werden zur industriellen Anwendung. Die Effizienzsteigerung ist massiv, die Wettbewerbsfähigkeit wird gesichert. Aber der Preis ist real: Arbeitsplätze in der Kommissionierung und Lagerlogistik werden verschwinden. Nicht sofort, nicht alle – aber stetig.

Die Ambivalenz ist kaum aufzulösen. 77 Prozent der Beschäftigten befürworten den Einsatz von Robotern für monotone und gefährliche Aufgaben – wer wollte es ihnen verdenken? Niemand trägt gerne stundenlang schwere Pakete oder läuft Kilometer durch Lagerhallen. Gleichzeitig entstehen neue Qualifikationsanforderungen: Mensch und Maschine arbeiten im hybriden Team, die Tätigkeiten verlagern sich auf Überwachung, Wartung, Steuerung. Das klingt nach Aufwertung, aber es bedeutet auch: Wer diese neuen Qualifikationen nicht erwirbt, fällt heraus.

Die westfälische Robotik-Landschaft zeigt beide Gesichter der Automatisierung. In Iserlohn schafft sie Teilhabe. In Bocholt bildet sie die nächste Generation von Ingenieuren aus, die verstehen sollen, wie Technologie Menschen dient. In Horn-Bad Meinberg setzt sie Standards, die andere unter Zugzwang bringen. Das ist nicht widersprüchlich – es ist die Realität einer Transformation, die gleichzeitig Chancen eröffnet und Risiken birgt.

Vielleicht liegt gerade darin die Stärke der Region: dass sie beide Seiten kennt und beide gestaltet. Westfalen diskutiert Robotik nicht nur als Effizienzthema, sondern als gesellschaftliche Herausforderung. Interdisziplinäre Tagungen zu Roboter-Ethik, Debatten über Mensch-Maschine-Partnerschaften, rechtliche Rahmenbedingungen für autonome Systeme – all das gehört zum regionalen Selbstverständnis. Die World Robot Olympiad in Dortmund, große Fachmessen wie „all about automation“, Robotikwettbewerbe für Schüler: Westfalen macht Robotik nicht nur zur Forschungs- und Wirtschaftsfrage, sondern zur Bildungs- und Kulturfrage.

Das ist das Besondere an dieser stillen Innovationsregion. Sie hat verstanden, dass Technologie nur dann nachhaltig ist, wenn sie in einem Ökosystem gedeiht. Forschung braucht Anwender. Unternehmen brauchen Nachwuchs. Innovation braucht gesellschaftliche Akzeptanz. Und Robotik braucht einen Zweck, der über reine Produktivität hinausgeht – auch wenn sich dieser Zweck nicht immer leicht definieren lässt, wenn Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen.

Während Deutschland immer noch darüber diskutiert, warum Digitalisierung und Automatisierung nicht schneller vorankommen, zeigt Westfalen, wie es geht: nicht mit großen Ankündigungen, sondern mit kleinteiliger Arbeit. Nicht mit Förderprogrammen, die versanden, sondern mit Netzwerken, die funktionieren. Nicht mit Hype, sondern mit Handwerk. In Bocholt werden Studierende nicht nur unterrichtet, sondern als „Bindeglied zwischen Theorie und industrieller Praxis“ ausgebildet – durch gemeinsame Projekte, durch echte Probleme, durch direkten Kontakt mit den Unternehmen, die später ihre Arbeitgeber sein werden.

Ob das reicht, um die sozialen Verwerfungen abzufedern, die mit der Automatisierung einhergehen? Ob die neuen Jobs, die entstehen, die alten ersetzen können, die verschwinden? Ob der westfälische Pragmatismus eine Antwort darauf hat, dass Amazon-Logistikzentren effizienter arbeiten als die Wettbewerber und damit Standards setzen, die andere unter Druck bringen? Das sind Fragen, auf die es keine einfachen Antworten gibt.

Aber vielleicht ist das gerade der westfälische Weg: nicht so zu tun, als gäbe es einfache Lösungen, sondern die Komplexität anzuerkennen und trotzdem zu handeln. Pragmatisch, gründlich, mit Sinn für das Machbare – und dem Bewusstsein, dass Technologie am Ende immer Menschen dienen sollte. Nicht als schöne Idee, sondern als gelebte Praxis. Von der Rettungsrobotik in Dortmund über das Reallabor in Bocholt und das hochautomatisierte Logistikzentrum in Horn-Bad Meinberg bis zum Cobot in der Werkstatt für Menschen mit Behinderungen in Iserlohn.

Das ist nicht die lauteste Form von Innovation. Und gewiss nicht die konfliktfreiste. Aber vielleicht die ehrlichste – weil sie beide Seiten zeigt: die Chancen und die Kosten, die Ermöglichung und die Verdrängung, die Zukunft und ihren Preis.