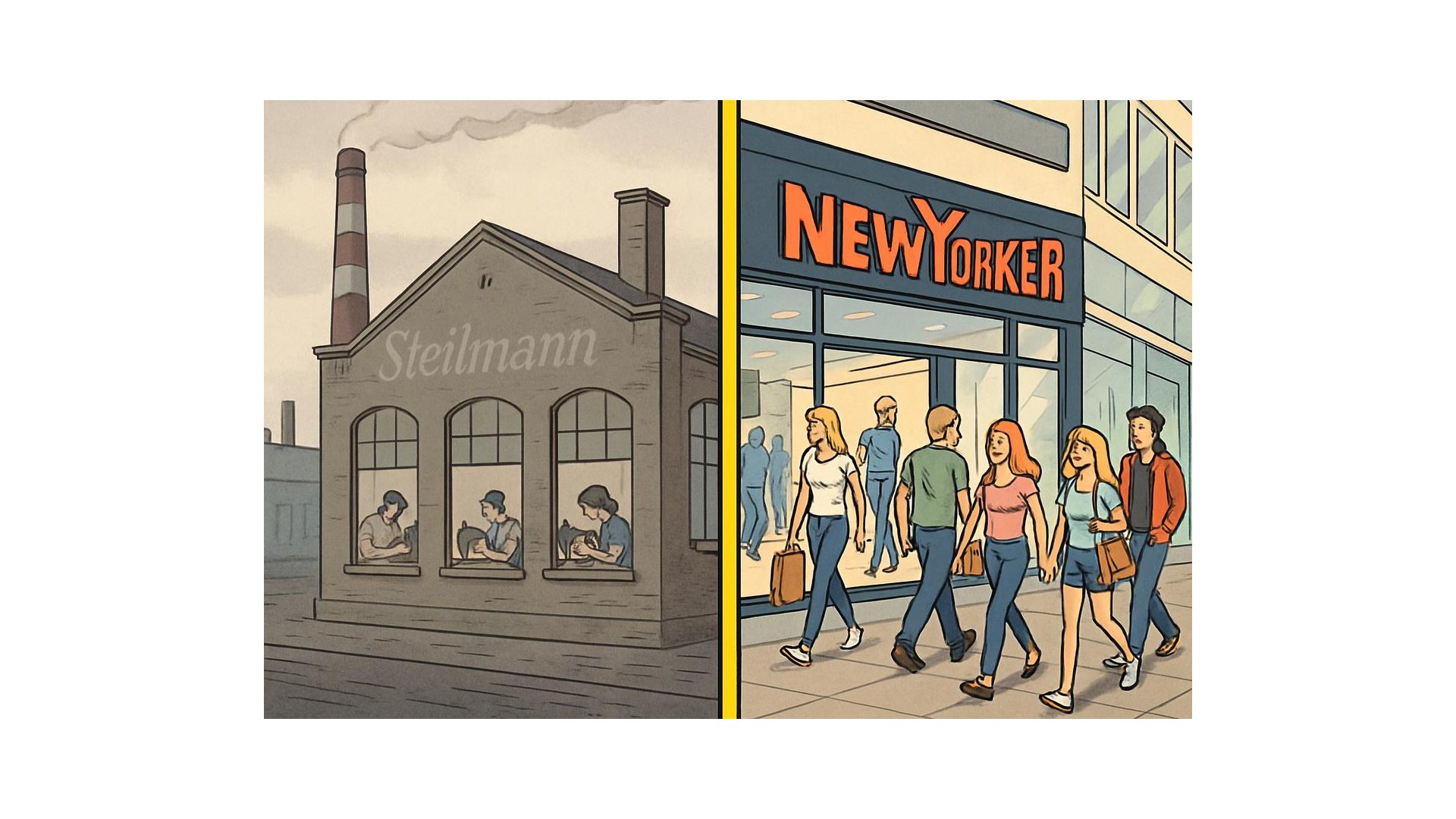

Klaus Steilmann baute aus einer Näherei mit 40 Mitarbeitern Europas größten Textilkonzern auf – und verlor ihn wieder. Seine Geschichte zeigt, wie ein auf Deutschland konzentriertes Erfolgsmodell binnen weniger Jahre obsolet wurde, ohne dass rechtzeitig reagiert werden konnte. Dass es auch anders ging, bewies zeitgleich ein anderer deutscher Textilunternehmer mit einem radikal anderen Geschäftsmodell.

I. Die Gründung: C&A, 40.000 Mark und Wattenscheid

1958 beginnt Klaus Steilmann in Wattenscheid mit der Produktion von Damenmänteln und Kostümen. Der gelernte C&A-Industriekaufmann hatte bei seinem ehemaligen Arbeitgeber ein Darlehen von 40.000 DM aufgenommen – eine bemerkenswerte Konstellation, die zeigt, wie eng die Beziehung zwischen Händler und Produzent schon damals war. C&A finanziert nicht nur, C&A wird auch zum wichtigsten Abnehmer.

Die Ausgangslage ist denkbar einfach: 40 Mitarbeiter, eine Näherei im Ruhrgebiet, Konfektionsware für den Massenmarkt. Das Motto „Mode für Millionen, nicht für Millionäre“ ist dabei weniger Vision als nüchterne Beschreibung dessen, was Steilmann tut: preiswerte Damenbekleidung für große Handelsketten produzieren.

In den folgenden Jahrzehnten wächst das Unternehmen kontinuierlich. Die Steilmann-Gruppe beliefert C&A, Peek & Cloppenburg, Karstadt, Kaufhof, Marks & Spencer, später sogar die Exquisit-Läden der DDR. Die Produktion läuft weitgehend unter den Eigenmarken der Händler – Steilmann bleibt für den Endkunden unsichtbar, ist aber für die Handelsketten unverzichtbar geworden.

II. Der Höhepunkt: 18.000 Mitarbeiter und Karl Lagerfeld

Anfang der 1990er Jahre erreicht die Steilmann-Gruppe ihren Zenit: 18.000 Mitarbeiter weltweit, 1,8 Milliarden DM Jahresumsatz, Europas größtes Textilunternehmen. 1987 gelingt sogar die Kooperation mit Karl Lagerfeld – ein symbolischer Coup, der zeigt, dass Steilmann mehr sein will als nur anonymer Massenlieferant.

Klaus Steilmann selbst wird zum anerkannten Unternehmer: Präsident der European Largest Textile and Apparel Companies (ELTAC), Mitglied im Club of Rome, Präsident der SG Wattenscheid 09. In Wattenscheid ist er nicht nur Arbeitgeber, sondern auch gesellschaftliche Figur. Das Unternehmen und die Stadt sind eng verwoben.

Die Geschäftsgrundlage ist dabei über die Jahrzehnte gleich geblieben: Massenproduktion preiswerter Konfektionsware, große Stückzahlen, Belieferung der Handelsketten. Das Modell funktioniert, weil die Produktionskosten in Deutschland noch konkurrenzfähig sind und die Handelsketten Verlässlichkeit und Qualität schätzen.

III. Die Krise: Zu spät, zu langsam, zu deutsch

Anfang der 1990er Jahre beginnt sich das Umfeld fundamental zu verändern. Asiatische Produzenten drängen mit deutlich niedrigeren Preisen auf den Markt. Neue Wettbewerber wie Zara und H&M etablieren völlig andere Geschäftsmodelle: kürzere Kollektionszyklen, schnellere Reaktionszeiten, flexiblere Produktion.

Steilmann reagiert – aber zu langsam. Die teure Produktion in Deutschland wird zu lange beibehalten. Als schließlich doch deutsche Werke geschlossen und Personal abgebaut wird, schwächt dies die Eigenkapitalbasis, ohne das grundlegende Problem zu lösen. Ab 2003 schreibt das Unternehmen Verluste.

1999 gibt Klaus Steilmann die Geschäftsführung ab. Die Nachfolgeregelung wird zum Problem: Weder externe Manager noch die Nachfolgerin aus der Familie können die wirtschaftliche Wende herbeiführen. 2006 droht bereits die erste Insolvenz, abgewendet durch die Übernahme des italienischen Radici-Konzerns.

IV. Der Kontrapunkt: Friedrich Knapp und New Yorker

Während Steilmann an seinem Produktionsmodell festhielt, demonstrierte zeitgleich ein anderer deutscher Textilunternehmer, dass es auch anders ging. Friedrich Knapp hatte 1971 – nur 13 Jahre nach Steilmann – in Flensburg einen kleinen Jeansladen eröffnet. Daraus wurde New Yorker, ein Unternehmen, das ein fundamental anderes Geschäftsmodell verfolgte.

Der entscheidende Unterschied: Steilmann war Produzent, Knapp wurde vertikal integrierter Händler. Während Steilmann preiswerte Konfektionsware für fremde Handelsketten unter deren Marken produzierte, kontrollierte New Yorker die gesamte Wertschöpfungskette: Design, Produktion, Vertrieb. Die eigenen Eigenmarken – fishbone, smog, ICONO, amisu – verkaufte New Yorker in über 1.200 eigenen Filialen in 47 Ländern.

Das Ergebnis war ein himmelweiter Unterschied in der Profitabilität. Während Steilmann ab 2003 Verluste schrieb, erwirtschaftete New Yorker 2022 einen Vorsteuergewinn von 480 Millionen Euro bei 2,7 Milliarden Euro Umsatz – eine Vorsteuerrendite von 17,9 Prozent. Zum Vergleich: Der spanische Branchenprimus Inditex (Zara) kam auf 16,9 Prozent, H&M nur auf 3,2 Prozent. Ende 2023 verfügte New Yorker über liquide Mittel von 976 Millionen Euro, praktisch ohne Bankverbindlichkeiten.

Der strukturelle Vorteil des New-Yorker-Modells lag auf der Hand: Durch die vertikale Integration behielt das Unternehmen die Margen, die bei Steilmann an die Handelsketten gingen. New Yorker hatte direkten Kundenkontakt, konnte schnell auf Trends reagieren und war nicht von den Bestellungen der Handelsketten abhängig. Das Unternehmen baute eine eigene Markenidentität auf, während Steilmann austauschbar blieb.

Steilmann war gefangen in einem Geschäftsmodell, das ihn zum Kostenproduzenten degradierte: keine Preismacht, keine Markenloyalität, volle Exposition gegenüber asiatischen Billiganbietern, hohe Fixkosten durch deutsche Produktion ohne die Möglichkeit, höhere Preise durchzusetzen. New Yorker hingegen konnte durch die Kontrolle der gesamten Wertschöpfungskette die Margen kontrollieren, schnell reagieren und die Kosten optimieren.

V. Das Nachspiel: Die endgültige Insolvenz

Nach Steilmanns Tod 2009 kämpft das Unternehmen unter der Führung von Radici weiter. 2015/2016 wird ein Börsengang versucht, der kläglich scheitert. Nur ein Bruchteil der angestrebten Mittel wird eingesammelt. Die Banken verweigern weitere Finanzierungen. Sanierungsverhandlungen führen zu keinem Ergebnis.

Hinzu kommen externe Schocks: Der Wegfall des Russland-Marktes belastet das Geschäft, ein starker Dollar macht die Beschaffung teurer. Im März 2016 meldet die Steilmann-Gruppe Zahlungsunfähigkeit an. Das Unternehmen wird operativ zerschlagen.

Die Gründe für das Scheitern liegen auf der Hand: Das Geschäftsmodell der Massenproduktion in Europa war nicht mehr wettbewerbsfähig. Die Verlagerung in billigere Produktionsländer kam zu spät und wurde nicht konsequent genug umgesetzt. Die finanziellen Reserven waren aufgebraucht, neue Kapitalgeber nicht zu finden.

VI. Wattenscheid und die lokale Dimension

Für Wattenscheid bedeutet die endgültige Insolvenz mehr als nur den Verlust eines Arbeitgebers. Klaus Steilmann hatte sich über Jahrzehnte in der Stadt engagiert, vor allem als Präsident der SG Wattenscheid 09. Das Unternehmen war identitätsstiftend für die Region.

Die enge Verbindung zwischen Unternehmer und Ort ist dabei typisch für eine Generation von Industriellen, die ihr Geschäft als Teil einer lokalen Verantwortung verstanden. Mit der Insolvenz endet auch dieses Kapitel. Wattenscheid, bereits 1975 nach Bochum eingemeindet, verliert einen seiner letzten großen eigenständigen Wirtschaftsakteure.

VII. Epilog: Die Geschichte eines Scheiterns

Die Geschichte der Steilmann-Gruppe ist die Geschichte eines Geschäftsmodells, das seine Zeit überlebt hat. Was in den 1960er Jahren begann und in den 1980er Jahren florierte, war Anfang der 2000er Jahre nicht mehr tragfähig. Die Globalisierung der Textilindustrie, die Verlagerung der Produktion nach Asien, die Veränderung der Handelsstrukturen – all dies war absehbar, aber nicht aufzuhalten.

Der Vergleich mit New Yorker zeigt allerdings: Es ging auch anders. Zur gleichen Zeit, unter denselben Marktbedingungen, mit denselben Herausforderungen baute ein anderer deutscher Textilunternehmer ein hochprofitables Geschäft auf. Der entscheidende Unterschied lag nicht in der Reaktionsgeschwindigkeit oder im Management, sondern in der grundlegenden Architektur des Geschäftsmodells.

Steilmann war Zulieferer der Handelsketten – und damit austauschbar. Knapp kontrollierte die gesamte Wertschöpfungskette vom Design bis zum Verkauf – und war damit Herr über seine Margen und seine Zukunft. Ob Steilmann diesen Weg jemals hätte gehen können, ob eine Transformation vom Produzenten zum Händler möglich gewesen wäre, bleibt spekulativ. Wahrscheinlicher ist, dass die Entscheidung bereits 1958 gefallen war, als Steilmann mit dem Darlehen von C&A begann, für C&A zu produzieren.

Klaus Steilmann musste 2006 den Verkauf seines Lebenswerks erleben. Die endgültige Zerschlagung 2016 blieb ihm erspart. Das Versprechen „Mode für Millionen, nicht für Millionäre“ wird heute von anderen eingelöst – unter völlig anderen Bedingungen und an ganz anderen Orten. Wattenscheid ist nur noch eine Fußnote in dieser Geschichte.