Von der ersten deutschen Feuerwehrgründung in Kierspe bis zu modernen Berufsfeuerwehren und Werksfeuerwehren – die Geschichte des Brandschutzes in Westfalen spiegelt nicht nur technischen Fortschritt, sondern auch ein tief verwurzeltes Verständnis von Gemeinschaft und Verantwortung wider.

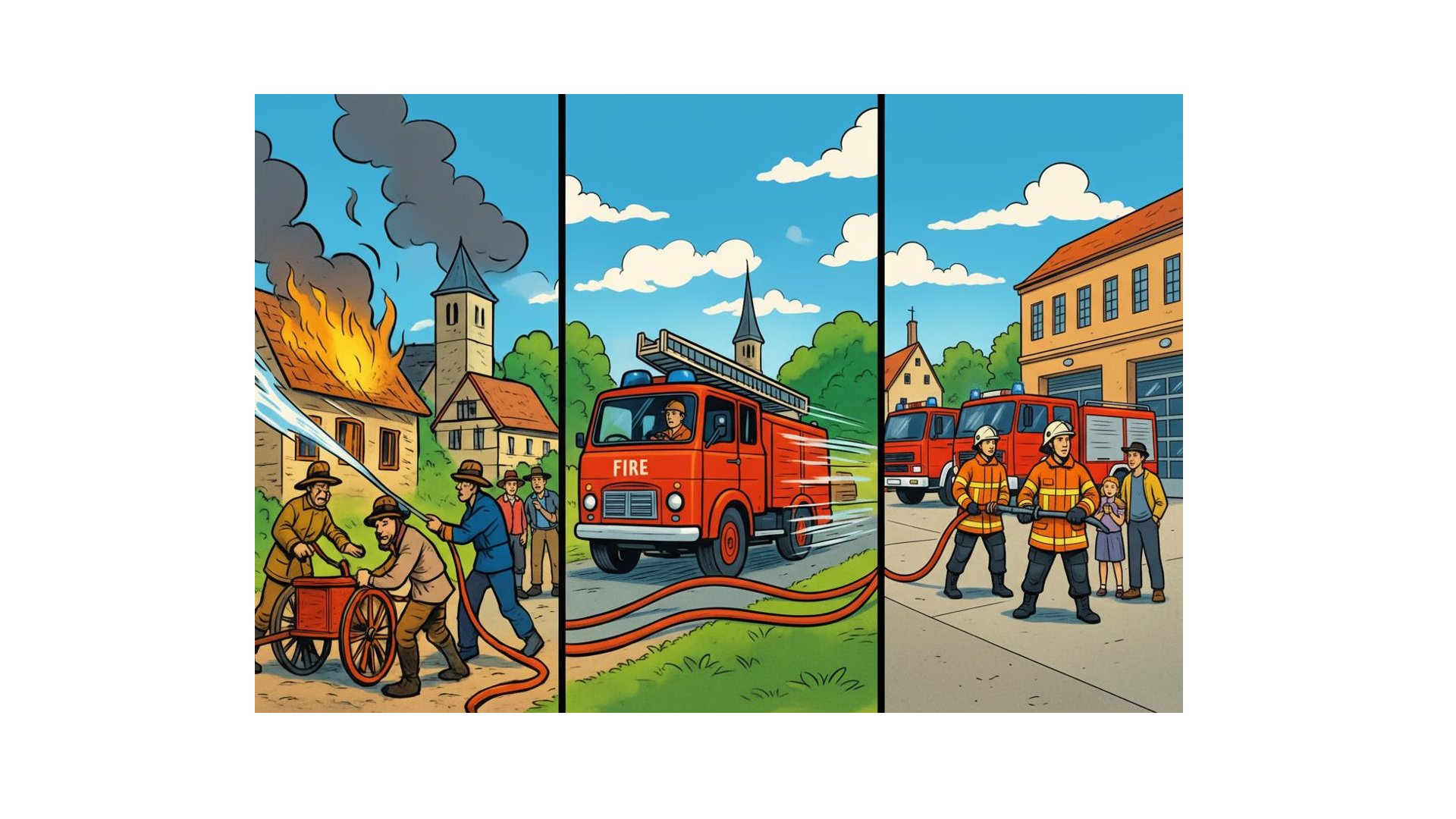

Wenn heute die Sirenen heulen und die Löschzüge ausrücken, ist das ein Ritual, das in Westfalen auf eine fast 200-jährige Tradition zurückblickt. Die Feuerwehr ist hier längst mehr als eine Hilfsorganisation – sie ist Teil der kulturellen DNA, ein Symbol für Zusammenhalt und bürgerschaftliches Engagement. Doch wie wurde aus den improvisierten Brandbekämpfungstrupps des frühen 19. Jahrhunderts das flächendeckende, hochprofessionelle Netzwerk, das wir heute kennen?

Die Anfänge: Zwischen französischer Besatzung und deutschem Pioniergeist

Die Geschichte der organisierten Feuerwehr in Deutschland beginnt paradoxerweise nicht mit deutschen Gründern. Im Jahr 1811, als das Rheinland unter napoleonischer Herrschaft stand, richteten die Franzosen in Saarlouis die erste Feuerwehr auf deutschem Boden ein – nach Pariser Vorbild, militärisch strukturiert, mit Uniformen und festen Hierarchien. Es war eine Maßnahme der Besatzungsmacht, pragmatisch motiviert durch die Notwendigkeit, die wertvollen städtischen Infrastrukturen vor den häufigen Großbränden zu schützen.

Doch erst ein Vierteljahrhundert später sollte die erste von Deutschen selbst gegründete Feuerwehr entstehen: 1835 in Kierspe-Neuenhaus im Märkischen Kreis. Hier, in der noch ländlich geprägten Region, organisierten sich Bürger freiwillig, um gemeinsam gegen die allgegenwärtige Bedrohung durch Feuer vorzugehen. Interessanterweise gab es auch schon frühere Spuren organisierter Brandbekämpfung: Bereits 1781 wurde in Beckinghausen, heute ein Ortsteil von Lünen, eine „Brand Sprütze“ stationiert – ein Zeichen dafür, dass das Bewusstsein für kollektiven Brandschutz weit zurückreicht, auch wenn es noch keine formellen Organisationsstrukturen gab.

Vom Ehrenamt zur Institution

Was in Kierspe als Pioniertat begann, breitete sich im Laufe des 19. Jahrhunderts wie ein Netz über ganz Westfalen aus. Der 1891 gegründete Westfälische Feuerwehrverband – dessen Geschichte bis 1934 dokumentiert ist – spielte dabei eine zentrale Rolle bei der Professionalisierung und Standardisierung des Feuerwehrwesens. Heute verfügt jede Gemeinde und Stadt in Westfalen über eine Feuerwehr, sei es als freiwillige oder als Berufsfeuerwehr. Die Balance zwischen ehrenamtlichem Engagement und hauptberuflicher Expertise ist dabei charakteristisch für das deutsche Feuerwehrsystem geblieben.

Besonders aufschlussreich für das Verständnis dieser Entwicklung ist der WDR-Dokumentationsfilm „Als die Feuerwehr noch im Käfer kam“, der die Transformation von den bescheidenen Anfängen bis zur modernen Einsatzorganisation nachzeichnet. Der Titel allein erinnert daran, wie sehr sich die technischen Möglichkeiten gewandelt haben – und doch ist der Kern gleich geblieben: Menschen, die sich für ihre Mitmenschen einsetzen.

Spezialisierung und Professionalisierung

Im industrialisierten Westfalen entwickelten sich mit der Zeit auch spezialisierte Formen des Brandschutzes. Große Unternehmen wie Miele, Claas oder Bertelsmann (Mohn Media) unterhalten eigene Werksfeuerwehren, ebenso wie die Flughäfen in Münster, Paderborn und Dortmund. Diese Werksfeuerwehren sind hochspezialisiert auf die besonderen Risiken ihrer jeweiligen Betriebe und verfügen über Ausrüstung und Know-how, die weit über den kommunalen Brandschutz hinausgehen.

In Münster ist das Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen (IdF NRW) angesiedelt – eine zentrale Aus- und Fortbildungseinrichtung, die die Qualitätsstandards im gesamten Bundesland sichert. Hier werden nicht nur Techniken vermittelt, sondern auch Traditionen weitergegeben und Innovation gefördert.

Eine lebendige Erinnerungskultur

Die Wertschätzung für die eigene Geschichte zeigt sich in Westfalen auch in zahlreichen Feuerwehrmuseen. In Bielefeld, Attendorn, Kirchlengern, Schröttinghausen, im Ruhrgebiet (Hattingen) und in Eslohe können Besucher die Entwicklung von den handgezogenen Spritzen bis zu den modernen Löschfahrzeugen nachvollziehen. Diese Museen sind mehr als nostalgische Sammlungen – sie sind Orte, an denen das kollektive Gedächtnis der Region bewahrt wird und an denen deutlich wird, welche Rolle die Feuerwehr in der sozialen Ordnung des Gemeinwesens spielt.

Für eine vertiefte historische Auseinandersetzung empfiehlt sich das Buch „Der Westfälische Feuerwehrverband 1891–1934″ sowie die umfassende Online-Ressource „Geschichte der Feuerwehr NRW“, die die Entwicklungen bis in die Gegenwart nachzeichnet.

Westfalen als Zentrum der Brandschutzindustrie

Die lange Tradition hat auch eine starke Brandschutzindustrie in Westfalen hervorgebracht. Mit Gloria ist Europas führender Hersteller von Feuerlöschern hier ansässig. Unternehmen wie Hörmann, Teckentrup und DMW Schwarze produzieren Brandschutztüren, die weltweit im Einsatz sind. Selbst Miele, traditionell für Haushaltsgeräte bekannt, hat sich im Bereich der Aufbereitung von Schutzbekleidung einen Namen gemacht – ein Beispiel dafür, wie technologische Expertise in verschiedene Bereiche des Brandschutzes ausstrahlt.

Besonders bemerkenswert ist die Geschichte von Schlingmann, einem der größten deutschen Feuerwehrfahrzeughersteller. Was 1880 als Stellmacherei von Heinrich Schlingmann in Dissen am Teutoburger Wald begann, entwickelte sich über mehr als 140 Jahre zu einem Familienunternehmen mit mehreren Standorten. Das erste Feuerwehrfahrzeug baute Schlingmann 1936 – einen Mannschafts- und Gerätewagen auf Opel Blitz für die örtliche Freiwillige Feuerwehr. Heute ist das Unternehmen weit über die Grenzen Niedersachsens hinaus aktiv: 1993 wurde die Kemner GmbH übernommen und als Werk Versmold in Westfalen integriert. Hier werden seither komplette Mannschaftsraumverlängerungen für verschiedene Fahrgestelltypen produziert – ein Beispiel dafür, wie grenzüberschreitend die Brandschutzindustrie in der Region vernetzt ist und wie westfälische Standorte zum Erfolg überregionaler Unternehmen beitragen.

Eine Geschichte, die weitergeht

Fast 200 Jahre nach der Gründung der ersten deutschen Feuerwehr hat sich vieles verändert: Die Technik ist ausgefeilter, die Einsatzszenarien komplexer, die rechtlichen Rahmenbedingungen umfassender. Doch der Geist, der die Gründer von Kierspe-Neuenhaus antrieb, ist derselbe geblieben: die Bereitschaft, Verantwortung für die Gemeinschaft zu übernehmen, sich in den Dienst anderer zu stellen und im Notfall zur Stelle zu sein. In einer Zeit, in der gesellschaftlicher Zusammenhalt oft beschworen, aber selten gelebt wird, bleibt die Feuerwehr in Westfalen ein lebendiges Beispiel dafür, dass Solidarität mehr ist als ein Schlagwort – sie ist eine Praxis, die sich jeden Tag aufs Neue bewährt.