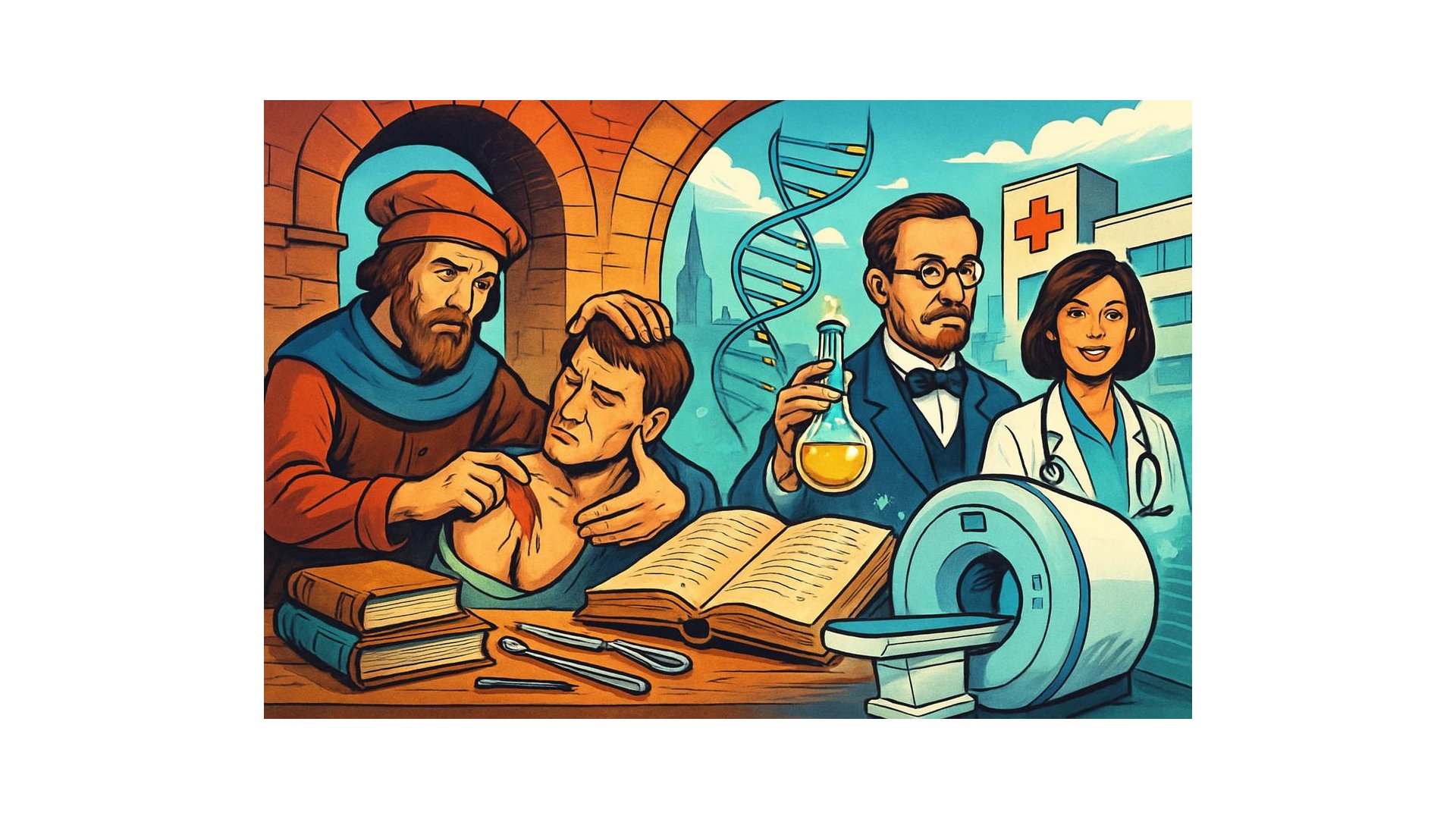

Von Corvey bis zu den Forschungslaboren der Moderne: Westfalen hat der Medizingeschichte außergewöhnliche Persönlichkeiten geschenkt. Ihre Innovationen revolutionierten die Heilkunst und retteten unzählige Leben – eine Spurensuche durch acht Jahrhunderte medizinischer Pionierarbeit.

Es ist eine bemerkenswerte Ironie der Geschichte: Während das Mittelalter oft als dunkle Epoche der Medizin gilt, wirkte ausgerechnet in der inzwischen untergegangenen westfälischen Stadt Corvey bei Höxter einer der bedeutendsten Chirurgen seiner Zeit. Der „Chirurg von der Weser“ sollte um 1230 den Grundstein für eine Tradition legen, die bis heute anhält – Westfalen als Wiege medizinischer Innovation.

Die Geburt der deutschen Chirurgie

Der namentlich nicht bekannte Chirurg von der Weser verkörpert den Aufbruch einer neuen Zeit. Anders als die meisten Wundärzte seiner Zeit, die sich mit überliefertem Handwerk begnügten, war er eine Ausnahme: Er studierte um 1220 bis 1230 an den Universitäten Bologna und Montpellier. An der medizinischen Schule in Montpellier traf er auf Wilhelm Burgensis (de Congenis), lernte dessen Operationsmethoden kennen und schrieb die Vorlesungen nach, die dieser über die Chirurgie des Roger Frugardi gehalten hatte. Diese in der Provence verfassten medizinwissenschaftlichen Abhandlungen fanden weite Verbreitung und begründeten seinen Ruhm.

Archäologische Funde von 1988 in Höxter – medizinische Instrumente im Keller eines 1265 zerstörten Hauses westlich der Marktkirche – lassen vermuten, dass der berühmte Chirurg dort gewohnt haben könnte. Seine Schriften machten ihn zum ersten deutschen Mediziner von europäischem Rang.

Hermann von Höxter setzte diese Tradition fort, als er 1386 als erster regens doctor der medizinischen Fakultät der neu gegründeten Universität Heidelberg berufen wurde – ein historischer Wandel: Die deutsche Medizin emanzipierte sich von der bloßen Rezeption ausländischer Lehren.

Renaissance der Forschung

Die Tradition der Neugier setzte sich fort. Im 17. Jahrhundert revolutionierte Johannes Wesling in Padua die Anatomie. Seine vergleichenden Studien und embryologischen Forschungen öffneten neue Horizonte des Verstehens. Zeitgleich erweiterte Johannes Gigas als Universalgelehrter und Leibarzt Ferdinand I. von Bayern die Grenzen zwischen den Disziplinen – ein früher Vertreter der interdisziplinären Forschung.

Besonders bemerkenswert ist Johann Conrad Barchusen, der nicht nur venezianische Dogen behandelte, sondern die Chemie aus dem Schatten der Medizin herausführte. Seine Pionierarbeit machte die Chemie zu einer eigenständigen Universitätsdisziplin – ein Paradigmenwechsel, der die moderne Naturwissenschaft erst möglich machte.

Spezialisierung und Systematisierung

Das 18. und 19. Jahrhundert brachte die Ära der Spezialisierung. Ferdinand von Ritgen revolutionierte die Geburtshilfe, während Abraham Jacobi in Amerika die Kinderheilkunde begründete und das erste Kinderkrankenhaus der USA eröffnete. Ihre Arbeit zeigt einen fundamentalen Wandel: Medizin wurde zunehmend patientenorientiert und differenziert.

Leonhard Ludwig Finke entwickelte mit seiner „medizinischen Geografie“ einen völlig neuen Ansatz – die systematische Erforschung des Zusammenhangs zwischen Umwelt und Gesundheit. Seine Erkenntnisse waren wegweisend für die moderne Präventivmedizin und Epidemiologie.

Innovation und Humanität

Das 19. Jahrhundert brachte nicht nur technische Durchbrüche wie Friedrich Hofmanns Ohrenspiegel, sondern auch grundlegende Erkenntnisse über den menschlichen Körper. Friedrich Daniel von Recklinghausen entdeckte die Wanderzellen und beschrieb die später nach ihm benannte Neurofibromatose – Forschungen, die unser Verständnis von Entzündungsprozessen revolutionierten.

Hermann Oppenheim etablierte die Neurologie als eigenständige Disziplin, während Arnold Adolf Berthold als Pionier der Endokrinologie die Hormonforschung begründete. Ihre Arbeit zeigt, wie westfälische Forscher immer wieder neue Teilgebiete der Medizin erschlossen.

Wissen für die Welt

Die Systematisierung des medizinischen Wissens fand in Willibald Pschyrembel ihren vielleicht wichtigsten Vertreter. Sein Medizinisches Wörterbuch wurde zum Standard – vergleichbar dem Duden für die deutsche Sprache. Anton Johannes Waldeyer schuf mit seiner „Anatomie des Menschen“ ein Werk, das Generationen von Medizinstudenten prägte.

Der Triumph der Moderne

Den vorläufigen Höhepunkt dieser Tradition markiert Harald zu Hausen. Der in Gelsenkirchen geborene Forscher erhielt 2008 den Nobelpreis für Medizin – eine Anerkennung seiner bahnbrechenden Arbeiten zur Krebsentstehung durch Viren. Seine Entdeckungen ermöglichen heute die Prävention von Gebärmutterhalskrebs und retten weltweit unzählige Leben.

Ein Vermächtnis der Menschlichkeit

Zwischen all den wissenschaftlichen Durchbrüchen steht Rudolf Bertram als Mahnung dafür, dass medizinische Exzellenz stets mit menschlicher Verantwortung verbunden sein muss. Der Chirurg, der posthum als „Gerechter unter den Völkern“ geehrt wurde, verkörpert die ethische Dimension ärztlichen Handelns in dunkelster Zeit.

Kontinuität im Wandel

Von dem anonymen Chirurgen von der Weser bis Harald zu Hausen – acht Jahrhunderte westfälischer Medizingeschichte offenbaren eine erstaunliche Kontinuität. Immer wieder waren es die Neugier, der Mut zur Innovation und die Bereitschaft, etablierte Grenzen zu überschreiten, die westfälische Mediziner auszeichneten. Sie suchten nicht nur Antworten auf die drängenden Fragen ihrer Zeit, sondern stellten die Fragen, die ihre Zeitgenossen noch nicht zu stellen wagten.

Heute, da die Medizin vor neuen Herausforderungen steht – von der personalisierten Medizin bis zur künstlichen Intelligenz –, bleibt diese westfälische Tradition aktueller denn je. Denn Innovation entsteht nicht im luftleeren Raum, sondern baut auf den Schultern der Giganten auf, die vor uns kamen. Die Geschichte zeigt: Westfalen wird auch künftig seinen Beitrag zur Heilkunst leisten – getreu einer Tradition, die im mittelalterlichen Corvey ihren Anfang nahm und bis heute andauert.

Quelle: